マナビバ福岡では

慶應合格に向けた小論文をオンラインにて添削サポートしています。

□ 慶應小論文の勉強法についてどうやればいいか分からない。

□ 小論文の書き方など基本から分かりたい。

□ 確実な方法で得意になりたい。

そんな生徒におススメの内容です。

1日3名限定の少人数制のオンライン添削サポートです。

ひとり最高2回まで無料で添削サポートします。

こんにちは。 あまちゃん先生です。

”慶應義塾大学経済学部(小論文)|2018年の解説と解き方”についてお伝えします。

①ざっくり言うとこんな問題です。

互いにどういうものかは知らないAさんとBさんの2人がいて、2人の間で1万円を分ける経済実験。先にAさんに1万円が渡されて、1万円をどうBさんに分配するのか?そしてAさんの分配提案にBさんは承諾するか拒否するのか?承諾した場合はAさんの提案配分額をもらえるが、拒否した場合はAさんBさん双方の取り分は0円となるもの。

経済学の思考が根本にあった文章であり、経済学の考えに慣れている人は読みやすいものでしたが、読み慣れていない人は入り込むまで読みにくい文章だったと思います。

しかし読み慣れていなくても、国語の評論文を解くように課題文のロジックをしっかりと捉えることが出来たら正解へとたどり着ける問題でした。

・課題文の論点整理力

・論点に合わせた発想力が必須となります。

(経済学的思考もあれば◎)

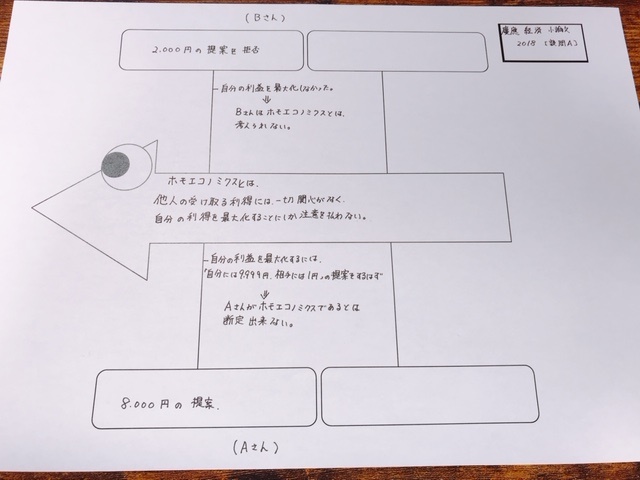

②設問Aの解説

《ざっくり言うとこういう問題》

Aさんの「自分に8千円、相手に2千円」の分配提案に対して[受け手]のBさんが拒否をしたことに対して、Bさんがホモエコノミクスであるのか?

そしてこの結果からAさんがホモエコノミクスかどうか分からないのは何故か?

それを課題文のロジックと照らし合わせながら回答していく問題です。

それではまず解答をお伝えしますと、

《問題の解き方》

まずはホモエコノミクスとは何か?

その定義を定めましょう。

ホモエコノミクスとは課題文1ページ目の最後の段落より、ホモエコノミクスとは他人の受け取る利得には一切関心なく、自分の利得を最大化することにしか注意を払わない。と定義されているのに気づきます。

あとはその定義に従って、Bさんはどうだろうか?Aさんはどうだろうか?と考える問題です。

それではBさんとAさんがそれぞれどうかを[魚の骨]を使って整理しましょう。

[魚の骨についてはこちらで詳しく分かります。] 魚の骨とは?|小論文得点UPへの最強ツール

魚の骨とは?|小論文得点UPへの最強ツール

[魚の骨]を使うとこのように整理することが出来ます。

ホモエコノミクスとは一言でいうと自分の利得を最大化することにしか注意を払わないものです。

この定義に従って上をBさん、下をAさんはどうかを整理して考えると

Bさんは《2000円の提案を拒否した》つまり《拒否したら0円になると知りつつも自分の利益を最大化しなかった》

自分の利益を最大化しなかったので、Bさんは《ホモエコノミクスとは考えられません》

次にAさんは《8000円の提案をした》つまり《9999円と自分の利益を最大化しなかった》

自分の利益を最高しなかったので、Aさんは《ホモエコノミクスであるとは断定できません》

このように[魚の骨]を使って論点を整理し回答すると、綺麗な答案が出来上がります。

![]() あまちゃん先生。

あまちゃん先生。

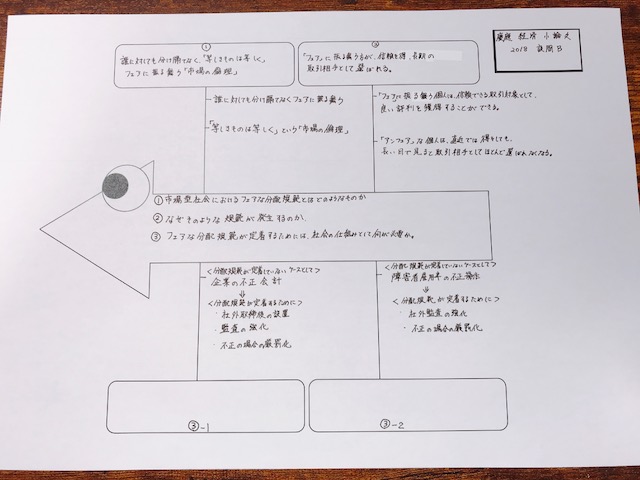

③設問Bの解説

《ざっくり言うとこういう問題》

市場型社会におけるフェアな分配規範とはどのようなものか、また何故そのような規範が発生するのか、問題文に沿って説明するとともにフェアな分配規範が定着するためには社会の仕組みとして何が必要かを論理的に説明するもの。

回答するものとして聞かれていることが3つあり、それぞれを整理していくことが大事になります。

それではまず解答をお伝えしますと、

《問題の解き方》

設問で問われていることが

①市場型社会におけるフェアな分配規範とはどのようなものか

②なぜそのような規範が発生するのか

③フェアな分配規範が定着するためには社会の仕組みとして何が必要か

と3つあることを整理しましょう。

3つ全て答えない場合は採点対象にならない場合がありますので、設問の問を整理することは何よりも大事です。

では3つの問に対して

①の市場型社会におけるフェアな分配規範とはどのようなものか?に対しては

設問より《誰に対しても分け隔てなくフェアに振る舞う》・《等しきものは等しくという市場原理》という内容が抜粋出来て、

《誰に対しても分け隔てなく「等しきものは等しく」フェアに振る舞う「市場の倫理」》と整理出来ます。

②のなぜそのような規範が発生するのか?に対しては

設問より《フェアに振る舞う個人は信頼できる取引対象として良い評判を獲得することが出来る》・《アンフェアな個人は直近では得をしても、長い目で見ると取引相手としてほとんど選ばれなくなる》という内容が抜粋出来て、

《フェアに振る舞う方が信頼を得、長期の取引相手として選ばれる》と整理出来ます。

③のフェアな分配規範が定着するためには社会の仕組みとしては何が必要か?に対しては

【分配規範が定着した社会とは何かの(ソモソモ)】を定義し、【その(ソモソモ)を満たしていない問題】を見つけ、【問題の解決策】を論じる。

というように整理出来れば綺麗にまとめられます。

![]() あまちゃん先生。

あまちゃん先生。

では設問Bの内容よりそれぞれを整理すると

【ソモソモは】《市場経済化が進んでいる社会ほど分配規範が整っている》

【満たしていない問題として】《企業の不正会計》・《障がい者雇用率の不正操作》

【解決策として】《社外取締役・監査の強化》・《不正の場合の厳罰化》などがあげられます。

あとはこれを整理すると解答のような文章となります。

今回は解決策としてあまり長く論じられませんが、経済学部受験生としては解決策として経済学的思考を取り入れると良い評価が得やすいです。

経済学的思考とは、この場合では不正の場合の厳罰化として退職金を半額カットするなど不正する動機(インセンティブ)を下げる試みのことです。

[経済学的思考についてはこちらをお読みになられるとより詳しく分かります。]

小論文(経済分野)の書き方

小論文(経済分野)の書き方

まとめ

![]() あまちゃん先生。

あまちゃん先生。